身内が警察に逮捕されてしまったら、ご家族の不安や心痛は計り知れません。ご家族の方が逮捕された被疑者のためにできることには、どのようなことがあるのでしょうか。

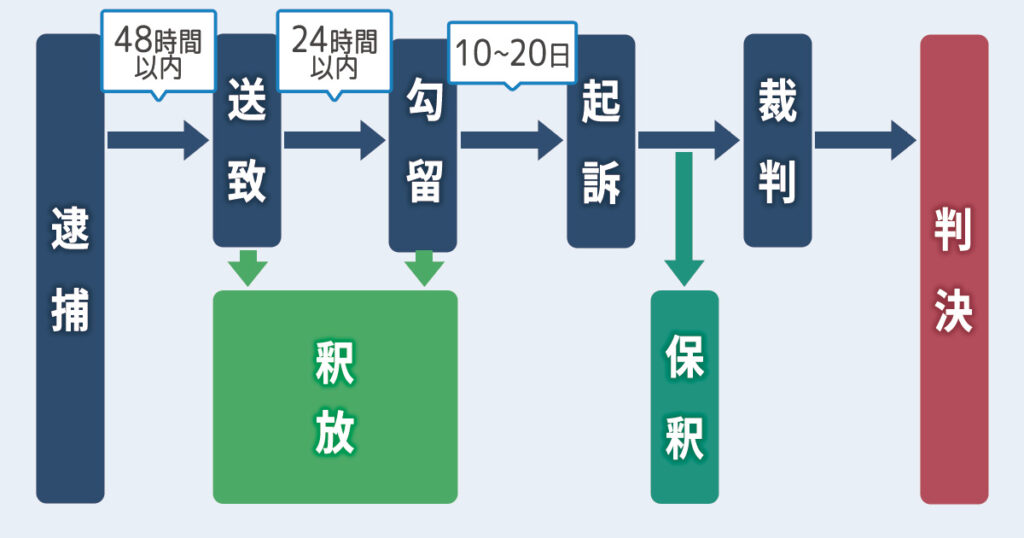

以下では、刑事事件の流れに沿って、逮捕から判決までの手続を概観しながら、ご家族の方ができることなどについて説明します。逮捕から判決までの流れの図も併せてご確認いただきながら、読んでみてください。

逮捕

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を強制的に拘束する処分です。

逮捕の種類

逮捕は、原則として、裁判官が発付する逮捕状によって行われます(通常逮捕)。

しかし、犯罪を現に行っているか、犯罪を行い終わって間がない場合には、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状なしに現行犯逮捕をすることができます。

また、一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、裁判官の逮捕状を求める時間がないときには、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに裁判官の逮捕状を求めることもできます(緊急逮捕)。

逮捕された後はどうなるか

警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、被疑者の身柄を検察官に送る手続きをしなければなりません。

被疑者の身柄が検察官に送られた場合には、検察官は、被疑者の身柄を受け取ってから48時間以内、逮捕からは72時間以内に、裁判官に勾留請求をするか、起訴するか、被疑者を釈放するか、いずれかの判断をしなければなりません。

勾留

勾留とは、被疑者の身柄を拘束する処分です。

勾留請求

検察官は、逮捕に引き続き、捜査を進めるうえで被疑者の身柄の拘束が必要であると判断した場合には、裁判官に勾留請求をします。

勾留の裁判

裁判官は、勾留質問を行い、被疑者が罪を犯した疑いがあり、かつ、住居不定、証拠隠滅のおそれ、または逃亡のおそれのいずれかがあり、捜査を進めるうえで身柄の拘束が必要なときに、勾留状を発付して、被疑者の勾留を認めます。

被疑者の勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事情がある場合は、検察官の請求により、裁判官が更に10日間以内で勾留期間の延長を認めることもあります。

なお、身柄拘束(勾留)のまま起訴された場合には、保釈されない限り、基本的に、被告人としての勾留が継続することになります。

検察官の起訴・不起訴の処分

検察官は、原則として10日間の勾留期間内、あるいは勾留期間が延長された場合にはその勾留期間内に、起訴・不起訴の判断をしなければなりません。

検察官は、捜査の結果、被疑者が罪を犯しており、刑罰を科すのが相当だと判断した場合には、被疑者を起訴します。

一方、検察官は、被疑者に犯罪の嫌疑がない、あるいは嫌疑が十分でないと判断する場合には、被疑者に対し不起訴の処分をします。

また、検察官は、被疑者に嫌疑が十分あっても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などの事情に照らして、あえて起訴する必要がないと考えるときには、被疑者に対し不起訴の処分をします(起訴猶予)。

被疑者は釈放されることがあるか

被疑者が釈放されるか否かは、一般的に、被疑事実の内容、犯行の動機・態様・結果、法定刑の軽重や事案の重大さ、共犯者の有無、前科前歴の有無などによって、違いが出てきます。

被疑事実が法定刑の重い事件(たとえば法定合議事件)でなく、被疑者が事実関係を認めている場合、住居不定や逃亡のおそれがなければ、捜査機関側が任意に被疑者を釈放する場合もあります。

また、検察官から勾留の請求がなされた場合、被疑事実の内容によるとはいえ、被疑者が事実関係を認めている場合、住居不定や逃亡のおそれがなければ、裁判官は、勾留請求を却下することもあります。その場合、被疑者は釈放されることになります。

家族にできること

被疑者が逮捕された場合、その家族にもできることはあります。

面会等

被疑者の逮捕中は、家族でも、面会することができません。

被疑者が勾留中の場合は、家族も、一定の制約があるとはいえ、面会や、着替え、書籍、現金などの差入れができます。

弁護士への相談や依頼

身内が逮捕された場合、すぐに弁護士に相談したり、弁護の依頼をすることが必要な事案もあります。

依頼した弁護士に期待できること

法律のプロである弁護士に依頼すれば、以下のようなことが期待できます。

接見

弁護士は、接見等禁止決定の有無にかかわらず、被疑者といつでも自由に接見(面会)することができます。

そのため、弁護士を介し、被疑者に用件を伝えてもらったり、被疑者の状況や要望を知ることができます。

学校や職場への対応

事件によっては報道される可能性があります。その場合には、氏名が明らかになることは避けられません。

報道されなかった場合、被疑者が逮捕されたことを警察が学校や職場に知らせることは原則としてありません。

しかし、身柄拘束が続く限り、学校や職場に知られないようにすることは難しくなります。その場合でも、経験豊富な弁護士であれば、責任を持って学校や職場への対応を行います。

大切なのは、被疑者の逮捕を学校や職場に知られずに、スムーズに社会復帰ができることです。そのためには、弁護士が被疑者の早期釈放に向けて活動してくれることが重要です。

今後の見込み等

弁護士からは、身体拘束の継続の見通しや起訴・不起訴の見込み、今後の法的手続きの予定、起訴された場合の判決の見込みなどを聞くことができます。

被疑者へのアドバイス

弁護士は、早期に被疑者と面会し、取調べを受ける際に必要な助言を行います。

捜査機関や裁判官への働きかけ

弁護士は、被疑者が事実関係を認め、定まった住居もある場合には、その逮捕中、司法警察員に面談を求め、証拠隠滅や逃亡のおそれがない旨を訴えて、被疑者を釈放するように働きかけます。

弁護士は、被疑者が勾留請求される前に、検察官に面談を求め、被疑者の出頭誓約書や身元引受書、弁護士の意見書を提出するなどして、勾留請求をしないように働きかけます。

また、弁護士は、勾留請求がなされた場合、担当裁判官に面談を求め、被疑者の出頭誓約書や身元引受書(身元引受人を同行することもあります)、弁護士の意見書を提出するなどして、勾留の理由や必要性がないことを訴えて、勾留決定をしないように働きかけます。

さらに、弁護士は、被疑者が起訴された場合、保釈請求を行い、担当裁判官に面談を求め、その面談を通じて、保証金額の希望を伝えたり、適切な身元引受人の存在や保釈の必要性を訴えて、早期の保釈を実現するよう働きかけます。

準抗告

弁護士は、勾留決定や勾留期間延長決定、保釈却下決定がなされた場合、その取消しを求めて準抗告を申し立て、被疑者(起訴後は被告人)の釈放に向けて必要な手続きを行います。

示談等

弁護士は、被害者との示談を進めるなど、被疑者(起訴後は被告人)の拘束からの解放や判決結果に有利な情状資料の収集につとめます。

起訴後の手続

起訴には、公判請求および略式命令請求があります。以下では、主に、公判請求後の公判手続について説明します。

公判請求と略式命令請求

公判請求とは、公開した法廷における審理を求める起訴のことです。

略式命令請求とは、被疑者の同意を得て、公判を開かず、簡易裁判所における書面審理による裁判を請求する起訴で、一定額以下の罰金または科料の刑を科す場合に限ります。

公判手続

公判手続は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続、判決の流れで進行します。以下、順次説明していきます。

冒頭手続

冒頭手続では、裁判官による被告人かどうかを確認する人定質問、検察官の起訴状朗読、裁判官の被告人に対する黙秘権等の権利告知、被告人および弁護人による被告事件に対する陳述が行われます。

証拠調べ手続

まず、検察官が証拠によって証明しようとする事実を述べます(冒頭陳述)。

裁判員裁判では、被告人側による冒頭陳述が必要となります。

検察官は、被告人が起訴された罪を犯したことを立証する責任を負いますので、そのための証拠の取調べを請求します。

裁判所は、証拠に対する被告人側の意見を聞いたうえで、採用した証拠を取り調べます。

検察官の立証の後、被告人側の立証が行われ、裁判所は、検察官の立証と同様に、採用した証拠を取り調べます。

また、被告人が自分の意思で供述を行う場合には、被告人質問における被告人の供述も証拠となります。

弁論手続

証拠調べ手続が終わると、まず、検察官が事実関係や法律問題などの意見を述べ(論告)、被告人に科すべき刑について意見を述べます(求刑)。

次に、弁護士が事実関係や法律問題などの意見を述べます(弁論)。

最後に、被告人も意見を述べることができます(最終陳述)。

これで、法廷での審理が終わります(弁論終結、結審)。

判決

裁判所は、証拠を検討した結果、被告人が罪を犯したことに間違いないと判断した場合には有罪判決を言い渡しますが、被告人が罪を犯したことに確信を持てない場合には無罪判決を言い渡します。

また、裁判所は、被告人を有罪と認めた場合には、死刑、懲役、罰金などの刑の種類とともに、懲役などの期間や罰金額、実刑か執行猶予かなども決めます。これを量刑といいます。

量刑は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。

- 犯罪の結果が重いか否か

- 犯行が危険か否か

- 犯行の動機や経緯に照らして、被告人をどの程度非難できるか

- 被害弁償の有無

- 前科前歴の有無

- 更生環境

- 被告人の反省状況

なお、裁判員裁判では、裁判官と裁判員による合議体によって判決が行われます。

おわりに

刑事事件で逮捕された被疑者はもちろん、そのご家族も、弁護士がどのように対応してくれるのかが気になるところです。もし、逮捕された被疑者について少しでも不安を感じているのであれば、そのご家族はぜひ一度、刑事事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。